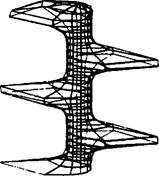

Существование активаторов и ингибиторов с одной стороны, и регуляция образования структур посредством макроскопического параметра порядка — с другой, позволяет (по крайней мере, в принципе) объяснить множество феноменов: это и полосы у зебр, и образование почек на стеблях (Рис. 13), и многое-многое другое. Несомненно, мы находимся пока лишь в самом начале долгого пути, который когда-нибудь приведет нас к пониманию того, как образуются столь сложные органы.

Рис. 13. Математическая модель образования почек

Природа даст возможность отдельным частям растущего организма поддерживать между собой сообщение и согласовывать друг с другом свои действия. Отдельные части организма образуются не по установленному плану — во всяком случае, в этом нет ничего похожего на сборку человеком какого-нибудь электронного прибора. В возникновении, например, нервных трактов между органами чувств и мозгом принимают участие процессы самоорганизации: именно на это указывают эксперименты, в ходе которых нервная связь между глазом и мозгом лягушки сначала прерывалась, а затем вновь восстанавливалась. После сращивания нервных волокон могло обнаружиться, например, что часть мозга воспринимает теперь окружающий мир перевернутым с ног на голову. Однако через некоторое время лягушка снова оказывалась способна к нормальному восприятию, что становилось ясно по ее поведению (например, по тому, как она ловила мух). Функциональные связи изменялись таким образом, что снова могла осуществляться единая «верная» схема передачи информации от глаза к мозгу. Основной вопрос при этом сводится к выяснению того, каким образом зрительные клетки глаза уже во время роста организма оказываются связаны с соответствующими нервными клетками мозга. При более тщательном анализе экспериментов, о которых уже упоминалось выше, выяснилось, что соединения между глазом и мозгом возникают посредством самоорганизации. Как показывают модельные расчеты, проведенные Кристофом фон дер Мальсбургом, и здесь этот процесс протекает по принципу конкуренции, в соответствии с которым каждый «верно» функционирующий участок усиливается, а те нервные волокна, что передают в мозг «неверное» изображение, подавляются. «Верное» (и «неверное») в данном случае определяется исходя из того обстоятельства, что изображение окружающего мира, воспринимаемое каждой зрительной клеткой, должно передаваться клеткам каких-то конкретных зон головного мозга. Кооперация и сосуществование с одной стороны, и конкурентная борьба — с другой оказываются, таким образом, явлениями, присущими отнюдь не только макроскопическому животному миру; эти же принципы лежат в основе развития отдельных организмов.

Прочие статьи:

Возникновение и смысл термина «зоны свободные от ГМО»

Официально «зона, свободная от ГМО» впервые прозвучало в 1998 г. в заявлении британского отделения Партии природного закона. 28 сентября 1998г. партия призвала власти графств Великобритании к созданию ЗСГМО. Это понятие включало в себя за ...

Жизненный цикл Кишечнополостных (Coelenterata)

Класс Гидроидные / Hydrozoa

Подкласс Гидроиды / Hydroidea

Отряд Гидры / Hidrida

Гидра пресноводная

В жизненном цикле при благоприятных условиях, в летний период, размножение происходит бесполым способом - путём почкования.

На теле ги ...

Симбионты

Со стороны высших растений участвуют все голосеменные, около 70% однодольных и 80-90% двудольных. Со стороны грибов - аскомицеты, базидиомицеты и зигомицеты.

Гриб получает от дерева углеводы, аминокислоты и фитогормоны, а сам делает дост ...