Тэйлор перечисляет "загадочные факты" эволюции, которые, по его мнению, полностью противоречат концепции случайной трансформации видов. До него пришли к такому же заключению и многие другие. Важно отметить, что за долгие годы изучения мутационного процесса и статистического анализа популяций этой проблемы не касались. К загадочным фактам относятся: 1) существование определенных направлений эволюции; 2) многократное возникновение в процессе эволюции одного и того же явления; 3) формирование определенных структур до того, как они стали необходимы; 4) наличие адаптации, являющихся результатом многих координированных процессов; 5) существование организмов н генов, которые почти не эволюционируют.

Уже на заре эволюционных исследований были введены термины для описания этих явлений. Однако они обычно не используются, потому что от соответствующих явлений либо отмахнулись, либо посчитали, что они полностью объясняются отбором. Такими терминами были: 1) ортогенез; 2) конвергенция или параллельная эволюция; 3) преадаптация; 4) адаптация; 5) консерватизм. Примеров этих явлений можно привести много, и они неоднократно описывались в большинстве книг по палеонтологии, ботанике, зоологии и эволюции. Ограничимся лишь несколькими из них.

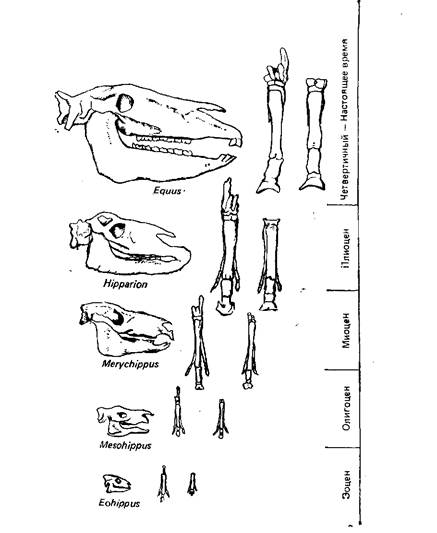

Ортогенез. Классическим примером служит эволюция зубов и копыт у лошадей, изменявшихся в определенных направлениях. Некоторые неодарвинисты, например Грант, отрицают ортогенез, поскольку они неспособны объяснить его на основе случайности и естественного отбора.

В рамках автоэволюционизма ортогенез представляется прямым результатом канализации, внутренне присущей эволюциям, которые предшествовали биологической эволюции, и результатом автономных эволюции, происходящих в пределах клетки и организма.

Рис. 1. Классический пример ортогенеза: эволюция лошади в Северной Америке с ранней эпохи третичного периода до настоящего времени

Конвергенция проявляется на молекулярном, клеточном и организменном уровнях; случаев конвергенции так много, что о ней можно написать целый трактат. По словам Масаки, "фотопериодизм как средство сезонной адаптации – один из самых замечательных примеров конвергентной эволюции, встречающейся как у животных, так и у растений". Другим примером служит параллельное развитие способности к биолюминесценции во многих классах животных. Конвергенция прослеживается также на уровне молекулярного строения хромосом: одни и те же последовательности ДНК обнаруживаются в одном и том же месте молекулы у неродственных видов. Эволюция сумчатых в Австралии протекала почти так же, как эволюция плацентарных млекопитающих в Евразии. Симпсон подчеркивает, что явление эволюционной конвергенции "все еще не дает покоя палеонтологам и другим биологам". Теперь конвергенцию можно рассматривать как результат того, что хромосома и клетка обладают жесткой организацией и следуют по своим собственным эволюционным направлениям, до некоторой степени независимо от среды. Примером служит замкнутый цикл, в котором участвуют белок, ДНК и РНК. Синтез белков невозможен без РНК и ДНК. ДНК не может воспроизводиться или функционировать без белка. Кроме того, РНК онкогенных вирусов не может репродуцироваться, если не синтезируется ДНК, и в этом процессе используется белок – обратная трайскриптаза. Как только клетка оказалась включенной в жесткую последовательность химических каналов, она была вынуждена вновь и вновь принимать одно и то же решение, независимо от того, в какой она находилась среде.

Консерватизм. Классическими примерами консерватизма служат такие виды, как Gingko blloba, акула и опоссум, которые практически не изменялись на протяжении миллионов лет. Многие гены, например гены, определяющие синтез рРНК, не претерпели существенных изменений со времени появления бактерий. Консерватизм – это выражение той внутренней упорядоченности, которая направляла автоэволюцию. Частным случаем консерватизма является атавизм, т.е. повторное возникновение признаков, которые, как казалось, были утрачены в процессе эволюции. Примером служит маленький хвостик, спорадически встречающийся у младенцев и напоминающий нам о наших обезьяньих предках. Существование у высших организмов прерывистого гена, способного реорганизовывать многие свои нуклеотидные последовательности, позволяет теперь дать таким случаям простое объяснение: этот ген может легко воспроизводить прежние комбинации.

Прочие статьи:

Вывод

Центральная проблема биотехнологии - интенсификация биопроцессов как за счет повышения потенциала биологических агентов и их систем, так и за счет усовершенствования оборудования, применения биокатализаторов (иммобилизованных ферментов и ...

Современные человекообразные обезьяны

Крупные современные человекообразные обезьяны относятся к семейству понгид. Эти животные представляют особый интерес, потому что ряд морфофизиологических, цитологических и поведенческих признаков сближает их с человеком.

У человека 23 па ...

Дыхание

Легкие упруги и эластичны, приспособлены к быстрому сжатию и расширению, что обеспечивает очень короткий дыхательный акт и позволяет обновлять воздух за одно дыхание на 80-90% (у человека только на 15%). В легких сильно развита мускулатур ...