в Европе, и поэтому этот питательный рис не сможет попасть на рынок.

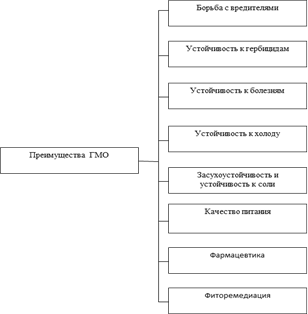

- Фармацевтика. Лекарственные средства и вакцины часто являются дорогостоящими для производства, а иногда и требуют особых условий хранения, и не доступны в странах третьего мира.

Исследователи работают над созданием съедобных вакцин в помидорах и картофеле. Эти вакцины будет гораздо легче транспортировать и хранить, чем традиционные инъекционные вакцины.

- Фиторемедиация. Не все ГМО растения выращиваются в качестве сельскохозяйственных культур. Загрязнение почв и грунтовых вод по-прежнему является проблемой во всех частях мира.

Модифицированную конструкцию бактериального гена, кодирующего белок, который переносит и детоксицирует ртуть, использовали для трансформации табака, рапса, тополя [17].

Растения, такие как тополь были модифицированы с помощью генной инженерии для очистки загрязненной тяжелыми металлами почвы [11].

Несколько ведущих американских ученых, первым из которых поставил свою подпись Пол Берг, опубликовали в журнале "Сайенс" письмо, в котором призвали остановить работы по генной инженерии, до тех пор, пока не будут выработаны правила техники безопасности обращения с трансгенными организмами [9], которые, как полагалось, могут, помимо воли исследователей, иметь свойства, опасные для человека и среды его обитания.

Кроме опасений биологического характера, стали высказываться опасения нравственные, этические, философские и религиозные[10].

Стоит также отметить экономическую проблему, связанную с ГМ – культурами, а именно монополизацию рынка. Международные компании, в которых в настоящее время сосредоточена основная часть работ по генетической инженерии, стремятся к монопольному контролю за рынком генетически модифицированных сортов, а следовательно, и за рынком продовольствия. Так фирма «Monsanto» владеет 94% всех трансгенных растений, выращиваемых в мире. Монополизация в области биологического бизнеса, в том числе собственности на трансгенные сорта (эксклюзивные права на сою как культуру, семена и разновидности этого растения; создание частных банков генов и так далее), при котором получение прибыли является самодовлеющим фактором, может иметь крайне отрицательные последствия для всего мирового сообщества.

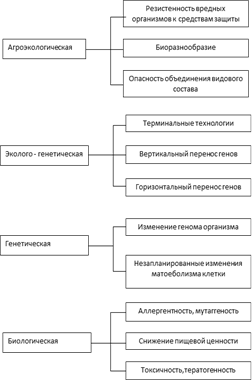

В общем же можно выделить следующие риски производства генетически модифицированных продуктов (табл. 4)

Среди представленных рисков можно выделить следующие:

- Опасность объединения видового состава и сортамента сельскохозяйственных культур. Одним из неприятных последствий широкого распространения ГМ – культур может стать сокращение генетического разнообразия не только дикорастущих, но и культурных растений на нашей планете;

- Термальные технологии. При посеве семян с признаками «термальности» удается получить лишь одно поколение растений, дающих хозяйственно полноценный товарный урожай; семена (плоды) последних оказываются либо невсхожими, либо погибают сразу после всходов.

- Вертикальный перенос генов реализуется посредством перекрестного опыления и половой гибридизации трансгенных растений и их сородичей. Реальная возможность такого переноса генов к дикорастущим сородичам будут способствовать увеличению селективных преимуществ сорных растений.

- Горизонтальный перенос трансгенов. Считается что существует реальная опасность спонтанного распространения селективных и маркерных генов (трансгенные растения – вектор-переносчик – эукариотный организм - реципиент) в популяции патогенных микроорганизмов посредством их спонтанного переноса от трансгенных растений.

- Встраивание трансгена может приводить к нежелательным воздействиям на геном организма. Встраивание трансгена также может нарушить первичную структуру какого – либо хозяйственного гена и, тем самым вызвать его инактивацию. В последствии это может привести к мутации.

Табл.4 Риски связанные с получением ГМ – культур

- Трансген может приводить к незапланированным изменениям метаболизма клетки. Некоторые ключевые ферменты обладают широкой субстратной специфичностью. Поэтому предполагается, что введение трансгенов может привести к появлению в клетке веществ, которые могут стать подходящими субстратами для мало специфичных ферментных систем, а также к реактивации метаболических путей, потерявших в процессе эволюции свое значение для поддержания жизнедеятельности организма.

- Проблемы безопасности селективных и маркерных генов. Селективные и маркерные гены представляют собой важный молекулярный инструмент для отбора клеток, содержащих целевой ген и для анализа его экспрессии полученных таким образом трансгенных растений. Опасения могут вызывать: токсичность ДНК селективного или маркерного гена; токсичность белкового продукта; возможность переноса к патогенным микроорганизмам.

В целом существует два подхода к оценке потенциального риска генетически модифицированных организмов. Первый подход основан на оценке того, насколько опасен непосредственно целевой продукт (или результат) генетической модификации. И не важно, каким именно методом создана генетическая модификация: традиционной селекцией скрещиваниями или генной инженерией. При этом принципиально, что если продукт генетической модификации сам по себе безопасен и если рецепторный организм исходно полагается безопасным, то вероятность , что из – за данной генетической модификации организм может стать опасным, не рассматривается вообще (игнорируется). Такой подход в оценке риска называется «ориентированным на продукт» генетической модификации.

Прочие статьи:

Поступление соединений фтора в организм и их метаболизм

Соединения фтора содержатся в питьевой воде, почве (80–100 млн 1), воздухе (0,1–1,3 мкг/м3) и в различной концентрации в продуктах питания. Например, содержание фторидов в питьевой воде в Германии составляет 0,02–1,8 мг/л. Лишь в нескольк ...

Глутамат и аспартат

Особенностью метаболизма глутамата в нервной ткани является его тесная связь с интенсивно функционирующим в этом органе циклом трикарбоновых кислот, что и позволяет считать его промежуточным продуктом энергетического метаболизма. Так, уже ...

Строение роговицы

Знание строения роговицы особенно пригодится тем, кто хочет понять, как проходит эксимер-лазерная коррекция и почему она проходит именно так, и тем, кому предстоит операция на роговице.

Эпителиальный слой - поверхностный защитный слой, ...