Голова малоподвижная, свободная, округлой формы, с уплощённой затылочной поверхностью.

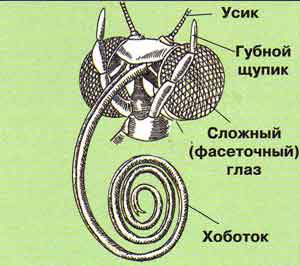

Ротовые аппараты-Грызущий, с функционирующими мандибулами и развитыми жевательными лопастями максилл или сосущего типа — хоботок образован сильно видоизменёнными нижними челюстями, образующими трубочку, в покое спирально свёрнутую. Хоботок состоит из двух полутрубчатых частей, которые соприкасаются краями и скрепляются заходящими друг на друга щетинками. Внутри него расположены мелкие чувствительные волоски, выполняющие рецепторную функцию.

РИСУНОК РОТОВОГО АППАРАТА Бей-Биенко с. 23, 243

Имаго ряда видов имеют редуцированные ротовые органы, не питаются вовсе и живут исключительно за счёт запасов питательных веществ, накопленных в стадии гусеницы.

По бокам головы расположены полушаровидные, хорошо развитые, сложные, фасеточного типа глаза, Некоторые бабочки, различают красный цвет, некоторые его не видят. В наибольшей степени привлекают бабочек два цвета — сине-фиолетовый и жёлто-красный. Бабочки воспринимают также ультрафиолетовую часть спектра, чувствительны к поляризованному свету и способны ориентироваться по нему в пространстве. Движущиеся объекты различают гораздо лучше неподвижных. Кроме двух больших фасеточных глаз, у некоторых бабочек бывают ещё два точечных, или простых глазка.

Усики располагаются на теменной части головы и являются органами чувств, воспринимающими запахи и колебания воздуха. Усики также помогают удерживать равновесие при полёте. По строению различают щетинковидные, нитевидные, булавовидные, крючковатые, гребенчатые, перистые типы усиков.

Грудь состоит из трёх сегментов: переднегруди, среднегруди и заднегруди — несущих три пары ног и две пары крыльев.

Строение ног-ходильные или бегательные. Тазики крупные, соединение их с грудью малоподвижное, свободная часть ноги включает вертлуг, бедро, голень и лапку (у большинства видов все лапки пятичлениковые с парой коготков на конце). К специфическим особенностям отряда следует отнести характерную формулу шпор (1—2—4) — подвижно сочленённых с голенями шипов. У некоторых самок ноги отсутствуют. У большинства видов на лапках располагаются вкусовые рецепторы.

Крыльев две пары, перепончатые, с небольшим количеством поперечных жилок. Жилкование крыльев играет важную роль в систематике бабочек на различных уровнях, от вида до подотряда.

Сцепочный аппарат крыльев у низших групп образован выступом сзади у основания переднего крыла, который выступает поверх переднего края заднего крыла. У высших групп бабочек этот же эффект достигается с помощью щетинки или пучка щетинок, располагающихся у переднего края заднего крыла. Большинство видов булавоусых бабочек лишены такого «крепления», и скреплению крыльев способствует выступающий вперёд край задних крыльев, на который заходит край верхних крыльев. У представителей подотряда разнокрылых бабочек большее значение в полёте приобретает передняя пара крыльев, а задняя пара часто уменьшается в размерах и теряет часть жилок. Соответственно происходит усиление среднегрудного сегмента и его мускулатуры, тогда как заднегрудной ослабляется.

Крылья, как правило, полностью покрыты чешуйками, которые представляют собой видоизменённые щетинки. Чешуйки чаще всего бывают плоскими. В их основании находится короткий стебелёк, которым чешуйка прикрепляется в углублении крыла, называемом мешочком чешуйки. На конце стебелька имеется расширение, входящее во внутреннюю часть мешочка. По краю крыла бабочек обычно располагаются узкие волосовидные чешуйки, нередко с разветвлёнными вершинами, образующие так называемую бахромку, в середине крыла — более широкие. Тонкое строение чешуек играет важную роль в макросистематике чешуекрылых. Чешуйки располагаются не только на крыльях, но и по телу бабочки.

Прочие статьи:

Генетика и развитие циркадианных ритмов беспозвоночных

Созревание колебателя и наблюдаемых ритмов

Настоящая глава охватывает процесс созревания в ходе онтогенеза и генетику ведущего осциллятора и наблюдаемых (ведомых) ритмов у беспозвоночных. Обсуждение в основном ограничено многоклеточными ...

Близнецовый метод

Исследуя близнецовые пары, генетики пытаются выяснить роль наследственности и факторов среды в формировании тех или иных фенотипических признаков.

Многоплодность считается атавистическим признаком человека. В среднем из всех новорожденны ...

Человек – «обезьяний урод»?

Антропологи обращают внимание на то, что зубы предчеловека и человека резко отличаются от зубов современных обезьян. У гоминид в отличие от антропоидов зубы мелкие, нет огромных клыков, которые заменяют обезьянам ножи и кинжалы, но зато к ...