ДНК представляют собой многоосновные сильные кислоты, щелочные соли которых образуют в воде очень вязкие прозрачные коллоидные растворы, застывающие при концентрации выше 0,25%. Растворы ДНК характеризуются аномальной (структурной) вязкостью, объясняющейся удлиненной формой молекул, и в потоке обладают двойным, лучепреломлением.

Химически ДНК представляют собой высокомолекулярные полимеры монодезоксирибонуклеотидов (мононуклеотидов), являющиеся мономерами, из которых построены молекулы

ДНК. Каждый мононуклеотид ДНК состоит из остатков фосфорной кислоты, 2-П-дезоксирибозы и пуринового или пиримидинового азотистого основания. Углеводно-фосфатный остаток одинаков во всех мономерах ДНК, азотистое основание же может быть представлено аденином (А), гуанином (Г), цитозином (Ц) или тимином (Т). В ДНК разных организмов имеется некоторое количество так называемых, минорных оснований, например 5-метил-цитозина, частично заменяющего цитозин. У высших животных и человека содержание этого основания достигает 1,5%, у высших растений 5—7% , у бактерий — не более 0,6% . В ДНК бактерий встречается также 6-метиладенин и иногда другие метилированные азотистые основания. В ДНК Т-четных бактериофагов (Т2, Т4 и Т6) цитозин полностью замещен 5-оксиметилцитозином, в ДНК вирусов SP01 и SP8 тимин замещен 5-оксиметилурацилом, а у фага PBS1 — урацилом.

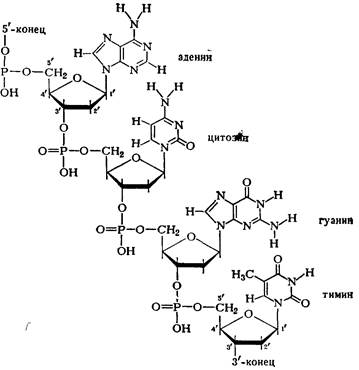

В мононуклоотидах 2-П-дезокси-рибоза присоединена гликозидной связью через первый углеродный атом к атому азота в 9-м положении пуринового основания (аденина или гуанина) или в 3-м положении пиримидинового основания (цитозина или тимина). Остаток фосфорной кислоты присоединен эфирной связью к 5'-му или З'-му атому углерода дезоксирибозы. Таким образом, мононуклеотидные остатки соединены между собой через фосфорную кислоту, которая соединена с 5'-С-атомом дезоксирибозы одного нуклеотида и с 3'-С-атомом дезоксирибозы соседнего нуклеотида и т. д. (схема 1).

Схема 1. Соединение нуклеотидов в молекуле ДНК.

ДНК из различных источников отличаются друг от друга по соотношению входящих в их состав азотистых оснований, то есть по нуклеотидному составу, однако нуклеотидный состав всех ДНК подчиняется определенным закономерностям — правилам Чаргаффа, согласно которым:

1) число молекул аденина равно числу молекул тимина; 2) число молекул гуанина равно числу молекул цитозина; 3) число молекул пуриновых оснований равно числу молекул пиримидиновых оснований;

4) число 6-аминогрупп в молекуле ДНК равно числу 6-кетогрупп, то есть сумма аденин + цитознн равна сумме гуанин + тимин. Записав правила Чаргаффа буквенными обозначениями, получим следующие выражения: 1) А - Т; 2) Г - Ц; 3) А + Г = Т + Ц; 4) А + Ц = Г + Т. Эти правила сохраняют силу и в том случае, если приведенные азотистые основания замещены их метилированными или другими производными (минорными основаниями). Таким образом, нуклеотидный состав ДНК характеризуется молярным отношением ![]() (фактором специфичности) или процентом ГЦ-пар, т.е.

(фактором специфичности) или процентом ГЦ-пар, т.е. ![]() . Величина

. Величина

этого показателя одинакова для ДНК различных органов и тканей одного организма и практически не отличается у разных видов животных и растений в пределах одного класса. Она достаточно близка у высших растений и животных (позвоночных) — от 0,55 до 0,93. У бактерий, по данным А. С. Спирина и А. Н. Белозерского, величина фактора специфичности колеблется от 0,35 до 2,73 или от 26,8 до 74,2% ГЦ-пар.

Рентгеноструктурный анализ ДНК показал, что пуриновые и пиримидиновые основания нуклеотидных остатков ДНК лежат в одной плоскости, перпендикулярной продольной оси молекулы, тогда как циклы дезоксирибозы находятся в плоскости, почти перпендикулярной той, в которой лежат циклы оснований. Расстояния между азотистыми основаниями отдельных нуклеотидов составляют 3,4 А. В соответствии с этими данными и с правилами Чаргаффа Дж. Уотсон и Ф. Крик построили модель молекулы ДНК (схема 2). Дальнейшие исследования подтвердили их правоту. Установление строения молекулы ДНК явилось крупнейшим открытием в области молекулярной биологии. Согласно модели Уотсона - Крика, молекула ДНК представляет собой двойную спираль, построенную из двух полинуклеотидных цепочек, направленных антипараллельно, то есть если в одной цепочке остаток фосфорной кислоты связывает отдельные нуклеотиды от 5'- к 3'-С-атомам снизу вверх, то в другой цепочке эти связи направлены сверху вниз. Каждая цепочка состоит из углеводно-фосфорного скелета, присоединенные к углеводному компоненту азотистые основания ориентированы внутрь и соединены между собой попарно водородными связями, а именно А– с Т и Г – с Ц. Аденин с тимином соединены двумя Н-связями, тогда как гуанин с цитозином соединены еще третьей водородной связью (схема 3). Двойная спираль закручена вправо, причем полному витку спирали соответствуют 10 пар нуклеотидных остатков, занимающих расстояние в 34 А,— В-форма. В-форма устойчива в среде с высокой влажностью (97% насыщенного пара). Вся молекула ДНК представляет собой жесткий, неветвящийся линейный полимер. В условиях низкой влажности (с 76% насыщения) двойная спираль ДНК принимает А-форму, в которой полный виток спирали занимает расстояние в 28 А, причем меняется также положение плоскости, в которой расположены азотистые основания, и число оснований на полный виток (один виток содержит 11 нуклеотидов).

Прочие статьи:

Поверхностное и межфазное натяжения как результат

межмолекулярных взаимодействий

Обсудим зависимость поверхностного и межфазного натяжения от особенностей взаимодействия между молекулами. Для простоты изложения энтропийные вклады в поверхностное натяжение можно не учитывать. Запишем энергию, приходящуюся на молекулу в ...

«Золотое сечение» в природе

Профессор Университета Дьюка Адриан Бежан установил, что «золотое сечение» является не чем иным, как «дизайнерским упрощением» природы, которая нашла оптимальный способ унифицировать все живое и ускорить процесс зрительного восприятия объ ...

Хозяйственная деятельность Благовещенского охотничьего хозяйства

Сейчас за общественным объединением закреплено два охотничье-рыболовных хозяйства, общей площадью 310 тысяч гектаров. Площадь водоёмов, представленных обществу, в том числе культурных рыбных хозяйств 0,147 тысяч гектаров. Имеется в охотни ...