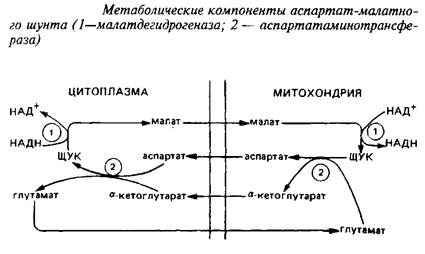

Взаимопревращение а-кетоглутарата и глутамата происходит чрезвычайно быстро. В мозге был идентифицирован метаболический путь такого взаимопревращения, получивший название аспартат-малатного шунта, служащего для транспорта восстановительных эквивалентов из цитозоля в митохондрии.

Уже упоминалось, что различные органеллы клеток мозга могут индивидуально контролировать уровни аминокислот, накапливая их против градиента концентрации. Примером этого могут служить изолированные из ЦНС митохондрии, которые быстро поглощают глутамат и малат, освобождая соответствующие количества аспартата и а-кетоглутарата. Это означает, что ток аспартата через митохондриальную мембрану связан с током глутамата в обратном направлении; также реципрокно связаны ток малата и а-кетоглутарата. Энзимы, катализирующие отдельные реакции малат-аспартатного шунта, превалируют в тканях ЦНС. В нейронах малат-аспартатный шунт является преобладающим механизмом переноса восстановительных эквивалентов в митохондрии.

Таким образом, глутаминовая кислота выполняет чрезвычайно важную функцию в энергетическом обеспечении головного мозга, которая заключается в поддержании метаболитов ЦТК на определенном и довольно высоком уровне, а также в снабжении митохондриальных синтетических процессов восстановительными эквивалентами.

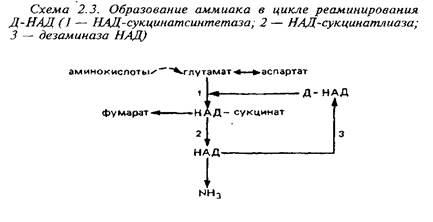

Большое значение имеет образование аммиака из глутамата. В головном мозге обнаружены многочисленные аминотрансферазы основных, кислых, нейтральных и ароматических аминокислот. При участии этих ферментов аминогруппы различных аминокислот переносятся в конечном счете на глутамино-вую кислоту. Последняя переаминируется с ЩУК при участии аспартатами-нотрансферазы с образованием аспартата. Образование аммиака из аспартата происходит различным образом в митохондриях и цитоплазме. В митохондриях этот процесс связан с аминированием дезаминоформ НАД+ и включает в себя три ферментативных реакции.

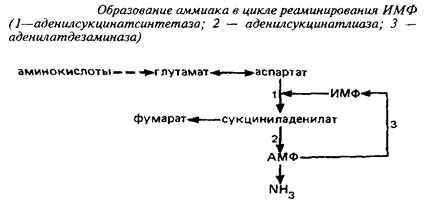

Вне митохондрий действует другой циклический процесс образования аммиака, в котором аспартат реаминирует инозинмонофосфат.

Для удаления аммиака в ЦНС служит глутаминсинтетазная реакция.

Глутаминсинтетаза катализирует реакцию:

![]()

Этот энзим в мозге животных находится в более высокой концентрации, чем в других органах, составляя 0,2% от общего белка мозга. Энзим требует АТФ и Mg+ и подавляется глицином и аланином. Км для аммония - порядка 0,39 мМ, т.е. при нормальной концентрации аммония в мозге фермент работает в режиме полунасыщения. В нормальных физиологических условиях, когда имеется достаточный уровень АТФ, глу-таминсинтетазная реакция направлена в сторону связывания аммиака.

Образование глутамина является важным механизмом детоксикации аммония, к которому мозг чрезвычайно чувствителен и накопление которого губительно для ЦНС. В частности, повышение аммиака в мозге до концентрации 0,6 мМ сопровождается судорогами. Системное введение солей аммония вызывает конвульсии и увеличение содержания глутамина в мозге. В случае серьезных повреждений печени повышается концентрация аммония и глутамина в спинномозговой жидкости - в этих случаях наблюдается кома. Симптомы печеночной комы смягчаются введением глутамата. Основная часть глутаминсинтетазы локализована в глиальных клетках и лишь небольшая часть ее представлена в нервных окончаниях.

Прочие статьи:

Рост и развитие человеческого организма

Рост и развитие организмов – сложные явления, результаты многих метаболических процессов и размножения клеток, увеличения их размеров, процессов дифференцировки, формообразования и т.д. Этими проблемами занимаются специалисты самого разно ...

Филин (Bubo bubo)

Статус: в Беларуси – редкий гнездящийся оседлый вид, его численность здесь оценивается в 400-500 пар, занесён в Красную книгу РБ [42]. Очень характерным для филинов белорусской популяции является гнездование в пойменных черноольшанниках н ...

Значение эволюционной теории Ламарка

1) Первая эволюционная теория об историческом раз-питии органического мира от простейших форм до человека.

2) Ламарк подробно проанализировал предпосылки эволюции (изменчивость, наследственность), главные направления эволюции (усложнение ...